ここからメインメニューです

【研究成果のポイント】

● 水深855メートルの深海底で、独自に開発したプラスチック「LAHB」の分解開始を確認

● 最新解析法を駆使することで、LAHBの生分解メカニズムを分子レベルで解明

● “使って捨てる”から、“使って自然に還す”へ−プラスチックの持続可能な利用に期待

【概要】

信州大学アクア・リジェネレーション機構の田口精一教授(特定雇用)・高相昊助教(特定雇用)、海洋研究開発機構(JAMSTEC)石井俊一主任研究員、群馬大学大学院食健康科学研究科の粕谷健一教授・鈴木美和講師らの共同研究グループは、独自に開発したプラスチック、次世代型ポリ乳酸「LAHB」が深海にて分解を開始することを確認しました。さらに、最新のオミクス解析により、その分解メカニズムを分子レベルで明らかにしました。本成果は、海洋に流出したプラスチックの長期残存を低減する新たな手段となる可能性を示します。

図1. 深海 (水深855 m) でLAHBが分解を開始することを実証

【背景】

■ なぜ「深海で分解されること」が重要なのか?

近年、世界中で深刻化している「海プラごみ問題」では、川や海に流出したプラスチックが、やがて海流に乗って沈み、最終的に“深海の底”に堆積することが明らかになっています。しかし、深海は低温・高圧・栄養も乏しいという、プラスチックの分解が極めて起きにくい環境であるため、多くのプラスチックがゴミとして残り続けてしまうのが現状です。だからこそ、「深海で分解できるかどうか」は、その素材が“真に自然に還るプラスチック”として考えられるための重要なポイントであり、実際の海域での立証が不可欠です。

■ ポリ乳酸(PLA)の課題

植物由来のPLAは環境配慮型素材として知られますが、自然界では高温高湿など特殊条件が整わない限り生分解しにくく、海洋では特に難分解性です文献1。

■ LAHBの特徴

乳酸に3-ヒドロキシブタン酸(3HB)をランダム共重合したLAHB(poly(lactate-co-3-hydroxybutyrate))文献2,3は、PLAと同等の透明性・成形性を保ちながら、3HB単位により優れた生分解性を示します。

本研究では、PLAでは分解が難しい深海環境において、LAHBが分解されるのかを検証するため、水深855メートルの深海での実証実験で検証しました。

【研究手法・成果】

■ 深海にプラスチックを沈めて分解されるかを調査

海洋研究開発機構の有人潜水船「しんかい6500」により、水深855 mの海底(初島沖)にLAHBフィルム2種(乳酸含率6 mol%/13 mol%)とPLAフィルムを設置しました。7か月および13か月後に回収したところ、LAHBはいずれの条件でも時間経過にともない重量減少を示し、一方で、PLAに変化はみられませんでした。

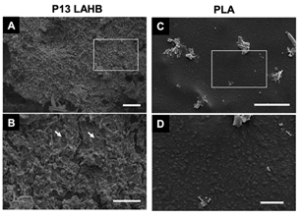

13ヶ月後に回収されたLAHBフィルムの表面を電子顕微鏡で観察したところ、微生物が集まり、フィルムを分解している様子が確認されました (図2)。

図2. LAHB表面に無数の微生物が集まって分解している様子

■ 微生物の「働き方」を最新技術で解析

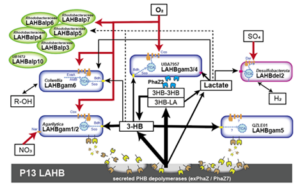

LAHBフィルムの表面に形成された微生物群集(プラスティスフィア)をオミックス解析により網羅的に明らかにしました。その結果、LAHBを好む微生物群が複数見つかり、なかでも「UBA7957」は、LAHB中の“乳酸成分”を分解する中心的な役割を担う可能性が示されました (図3)。さらに、ポリマー分解関連酵素の活発な発現も確認されました。

これらのことから、LAHBは深海に到達しても、微生物の働きにより分解され、やがて自然に還る素材であることが示唆されました。

図3. 最新のオミクス解析法によって明らかとなったLAHBの生分解メカニズムモデル

【波及効果・今後の予定】

本研究では、水深855 m の深海においても LAHB が分解されることを確認し、「PLA は自然環境で分解しにくい」とされてきた従来の見解に新たな知見を加えました。植物由来であるにもかかわらず、自然循環性が不十分とされてきた従来の PLA に対し、LAHB は透明性や成形性を保ちながら、過酷な環境下でも分解可能である点が大きな特長です。このことから、LAHBは、新しいタイプのポリ乳酸としての展開が期待されます。

今後は製造効率や物性の改良を進めるとともに、食品容器・包装材・農業用フィルム・漁具など、特に海洋流出のリスクが高い製品への応用を検討していきます。また、土壌や河川など、さまざまな環境における分解性の評価を進め、「使用後に自然に還る」プラスチックの社会実装を目指します。

【参考文献】

1)T. Omura, N. Isobe. T. Miura, S. Ishii, Mihoko Mori, Y. Ishitani. S. Kimura. K. Hidaka, K. Komiyama, M. Suzuki, K. Kasuya, H. Nomaki, R. Nakajima, M. Tsuchiya, S. Kawagucci, H. Mori, A. Nakayama, M. Kunioka, K. Kamino, T. Iwata, Microbial decomposition of biodegradable plastics on the deep-sea floor, Nat Commun, 15, 568, 2024.

DOI: 10.1038/s41467-023-44368-8

2) S. Taguchi, M. Yamada, K. Matsumoto, K. Tajima, Y. Satoh, M. Munekata, K. Ohno, K. Kohda, T. Shimamura, H. Kambe, and S. Obata, “A microbial factory for lactate-based polyesters using a lactate-polymerizing enzyme”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105 (45), 17323-17327, 2008.

DOI:10.1073/pnas.0805653105

3) S. Koh, S. Furutate, Y. Imai, T. Kanda, S. Tanaka, Y. Tominaga, S. Sato, S. Taguchi, “Microbial platform for tailor-made production of a biodegradable polylactide modifier: Ultrahigh-molecular-weight lactate-based polyester LAHB”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 12, 6145-6156, 2024.

DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.130990

【論文タイトルと著者】

論文タイトル:Unveiling deep-sea biodegradation of microbially produced lactate-based polyester (LAHB) via plastisphere metagenomics and metatranscriptomics

著者:石井俊一、高相昊、鈴木美和、粕谷健一、田口精一

掲載誌:Polym Degrad Stab

公開日: 2025年7月1日

DOI:https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2025.111527

URL:https://www.sciencedirect.com/journal/polymer-degradation-and-stability/articles-in-press

【研究助成】

本研究は、以下の支援により実施されました。

NEDO委託事業「ムーンショット型研究開発事業/地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現/生分解開始スイッチ機能を有する海洋分解性プラスチックの研究開発(課題番号:JPNP18016)」(プロジェクトマネージャー:群馬大学・粕谷健一、研究期間:2020年度~2027年度)

プレスリリース資料はこちら

粕谷 健一 教授 教員・研究紹介はこちら

環境調和型材料科学研究室ホームページはこちら